墓の主と石の主の正体についての雑感です。

おそらく宮崎駿監督の意図としては、墓の主と石の主のシーンは、何かそこにゾッとする存在がいて、恐ろしい出来事に遭遇したと観た人が感じればそれで充分なシーンだったのでしょう。

その正体について詮索するのはあるいは宮崎監督からすれば余計なのかもしれません。しかし、もともと宮崎監督の長編映画は多義的なものが多く、今回は特に象徴的な描写があったと思うため、「結局あのシーンはなんだったんだろう」と僕と同じように思った人向けに一つここに書こうと思いました。

墓の主と石の主のシーンは異界における出来事のそれとして捉える必要があると思います。

というのも、神話やおとぎ話における異界の物語は、様々な試練、苦難を経て宝を得て地上に戻る再生の物語であり、その道中では大抵悪者とか化け物が立ちはだかって主人公の邪魔をしたりするため、今作のそれも同様の存在ではないかと思いました。

そして主人公の通過儀礼におけるそうした存在は、心理学では太母という存在として知られていて、これは人間の自我の発展をざっくり三段階に分けた場合、ウロボロス、太母、英雄という段階になり、太母はその真ん中の段階になるそうです。

ウロボロスは頭と尾がくっついた円環の蛇の姿に表れているように、善悪や自他といった様々な区別がなくあらゆるものが混然一体となっている始原の状態を意味するそうです。まだ意識が生まれていない無意識の世界であり、具体的なものも何もないけどエネルギーだけは充満していて完結している母なる世界のようです。ここでの説明は主に林道義の著書『ユング心理学入門』を参考にしています。

そして意識が母なる無意識から生まれると、この意識の母は普通の人間の母とは違うという事で太母と呼ぶそうです。意識が無意識から分離したことで善悪や自他の区別もつくようになり、この太母の善と悪の面も意識されるようになり、善母と悪母が別々の存在のように認識されるそうです。林道義やノイマンによれば、神話で主人公が怪物に負けたり、少年神が女神に殺されたりする話はまだ自我が未発達で意識よりも無意識の状態が優勢の時を表しているそうです。

そして最後の英雄段階とは、意識が発達して母との対決に勝利して独立する段階のことだそうです。それはそれまで無意識だったことを意識に取り入れることが出来たことで高度な自我を得ることが出来たことを意味します。これらのことは人間なら成長過程で誰もがしていることのようです。眞人の旅はそうした意味で英雄神話のモチーフと重なる部分があると思います。西欧の英雄神話ではそのことを竜に呑まれた英雄が宝や伴侶を得て竜を退治して脱出するという形で描かれることがあります。日本神話では怪物退治は八岐大蛇くらいですけど、異界で宝や伴侶を得て現世に戻るという話は大国主や山幸彦の話でも知られています。眞人が夏子を連れて、またヒミと出会って現世に戻るのも同様でしょう。

眞人がこうしたことを実際の事のように体験をしたのはなぜかと言うと、おそらく眞人が重度の神経症だったことも理由の一つとしてあって、彼が自身の不安や緊張を取り除くには何かしら大きな物事、つまり内なる広大な無意識世界、母なるウロボロスの始原世界に再び接触する必要があり、そこでもう一度それらと一体化する必要があったのだと思います。彼はそこで失った力を取り戻し、再び現実世界でやっていけるようになると。

そしてこれは何も神経症の眞人だけの問題ではなく、広い意味では僕ら一般人が抱えている問題でもある事も別の所で考えました。

また、キリコが眞人に「真の人か、どうりで死のにおいがするわけだ」と言っていることにも要因を求められそうです。僕の解釈では、真とは自分にとって本当に重要で切実だと思うことです。つまりそうしたことにぶつかっていくと一度比喩的に死ななければならないような体験に遭遇してしまうこともある。これは一種の宗教的体験であり、これは人生の節目など当人にとって重要な時期には他の時期とは異なる聖なる空間・時間になるという考えです。

時間や空間が均一でも絶対的でもないことはアインシュタインの理論や浦島太郎伝説を見るまでもなく、僕らが日常でいつも体験していることであり、大抵僕らは楽しい時間はあっという間に過ぎるのに苦痛に感じる時に限って時間が進むのを遅く感じます。

それはともかく、墓の主や石の主が太母の側面である悪母、テリブルマザーであることを示唆していると思われるシーンは劇中でもいくつかあります。

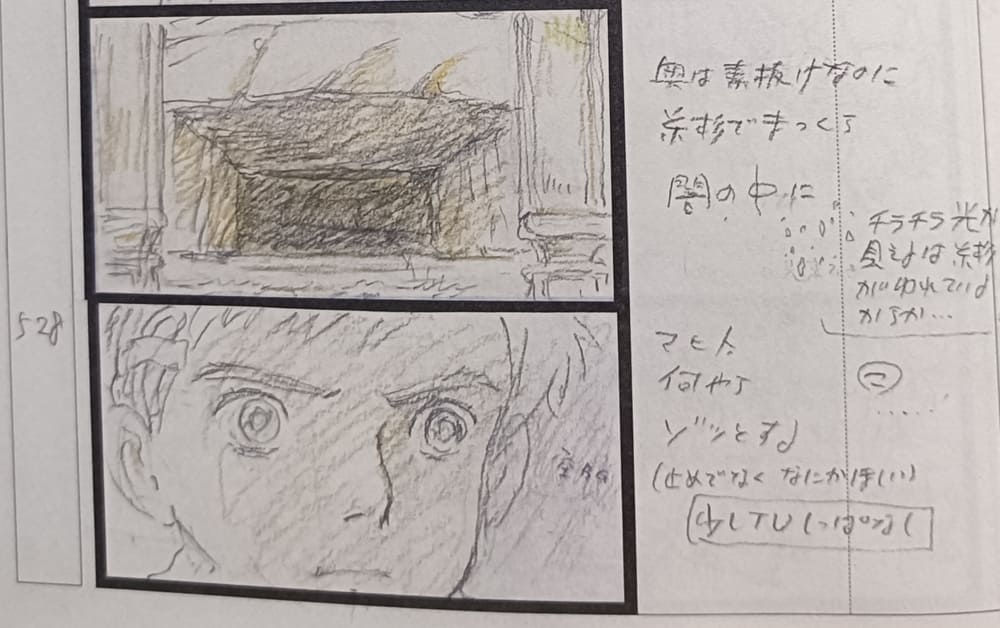

まず眞人が墓の墓所の巨大な岩坐の素抜けの奥の闇の中を覗いていると、突然彼は「何やらゾッとする」という体験しています。

宗教学者ルドルフ・オットーによれば、「聖なるもの」は戦慄と畏怖の存在であると同時に魅するものでもあるそうです。こうした何かゾッとすると同時に何かに魅了される体験というのは西欧人だけでなく日本人にも身近なもので、宮崎駿もそのことについて述べていると思われる箇所があります。

「雲間から光が射し込むと“荘厳”な感じを抱き、雲の向こうに何かがいるのではないかと思う。人間の力を越えた何かがある。それは不条理で圧倒的な力を持つ存在なんです。例えば洪水を引き起こす大蛇や竜だったり、深い森には巨大な虎がいるとか……。人間の世界から外れたところには、何かがいるという自然観を日本人は持っていたんです」

「「入らずの山」というのがあるんです。それは山を一人で歩くのが全然平気な男たちが、そこに入るとものすごい恐怖に襲われるからなんです」

「ちょっと何かいそうな場所に神社が建ってる。だからそこに行って拝む時は「どうぞお静まりください」「人間に害を与えないでください」って拝むんです。決して自分の魂の救済のために拝むんじゃないんです」『折り返し点: 1997~2008』宮崎駿

日本人の固有信仰における神は、神話に登場する神々とそれらを祀ってある社に鎮座している様々な霊、また鳥獣草木や海や山など、優れた力を備えていて人の心に畏敬の念を呼び起こすものだと本居宣長は解釈しました。脇本平也は、こうした力は未開社会におけるマナという非人格的・超自然的な力ともそのまま合致すると述べています。宗教の形態や教義などは地域の相違によってそれぞれの独自性が表れてくるものの、根源的な体験、感じ方、宗教心自体は人間の構造的に相違はないのかもしれません。無宗教と言われることもある日本人は、しかしそうしたアニミズムあるいはプレアニミズム的な宗教心を今も持っています。

墓の主の聖域に眞人が踏み入ってしまった時に助けに入ったキリコも墓の主に対して身を守るように煙の輪を描いたり、何やら呪文のようなものを唱えています。そして眞人に対して「後ろを振り返らずに遠ざかれ」というようなことを言っています。これは黄泉の世界でイザナギがイザナミを振り返ってしまったタブーを思わせます。振り返りのタブーは世界各地で見ることが出来て、ここでイザナギが振り返ったためにイザナミは死の神としてイザナギを追いかけることになります。この時のイザナミも太母の側面であるテリブルマザーの表れです。

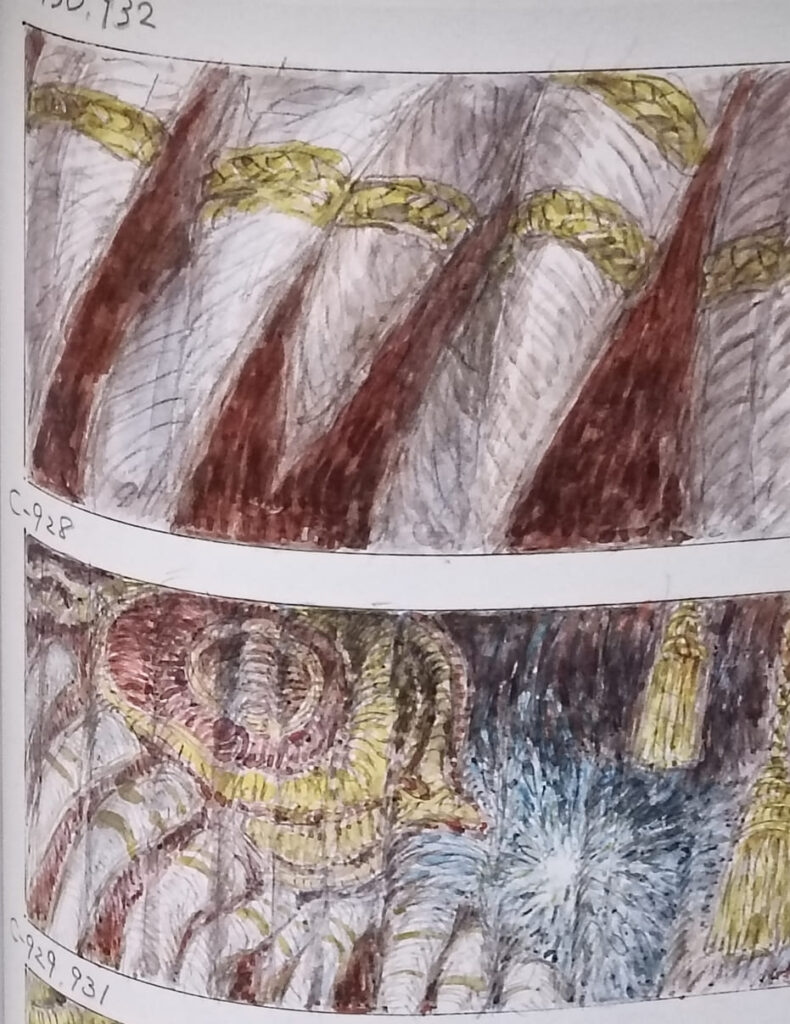

一番分かりやすいのが眞人がヒミと一緒に向かった夏子のいる産屋かもしれません。この産屋はそれ自体が石の主の墓所であり、その奥には支石墓があって眞人はこの石室の中で狂気に憑かれた夏子と対峙したり紙の蛇に絡まれたりしました。そしてこの産屋の入り口を仕切っているカーテンには「火の怪物のような文様」が描かれています。この「火の怪物のような」は絵コンテにある表現です。

劇中においてはこの怪物の顔はハッキリとは描かれていませんけど、この初期のイメージボードにはハッキリと描かれています。また劇中においてもその面影は残っていて、特に眞人が夏子のいる産屋に入る時にくぐるカーテンには巨大な怪物の牙がいくつも描かれているのを見ることが出来ます。怪物に吞みこまれてその胎内において宝、夏子を見つけるのはまさに英雄神話の竜退治の描写を彷彿させます。

そうして怪物の胎内で回っていた御幣の紙が蛇の形となって眞人たちに巻き付いたり、ヒミに切りかかろうとしました。支石墓の暗闇からヒミに向かって走ったスパークも蛇のような動きでした。太母、恐母は神話において蛇としてもよく表されていて、戦うべき敵として描かれることが多いです。

テリブルマザーの具体的な例としては、心理学者のノイマンによれば、ギリシャ神話のゴルゴンやヒンドゥー教のカーリー、メソポタミアのイシュタルの否定的な側面として知られ、また童話で言えばヘンゼルとグレーテルに登場する魔女などとしても知られているということです。経済学者で心理学研究者の林道義は日本神話における黄泉の国でイザナギを追う時のイザナミや日本昔話の子を取って食おうと追いかける側面での山姥もそれに相当すると述べています。僕が推測するに、日本仏教や民間信仰における他人の赤子を盗んで食う段階の鬼子母神などもそうした範疇に属するだろうと思っています。これらが神話において非常に恐ろしい形姿、特に西欧神話においては主に竜や蛇といった怪物として表現されています。

産屋の中にいた夏子は眞人に気づくと地上にいる時とは異なり山姥のような鬼気迫る表情で眞人に負の感情をぶつけました。ここの狂気の場面も蛇と同様に太母の否定的な面を表していると思います。絵コンテによればここでの夏子の発言は夏子の本心だそうです。

余談ですけど、新海誠の映画『すずめの戸締り』でもこの場面に似たようなシーンがあり、こちらではサダイジンと名乗る大きな黒猫が主人公の叔母の背後にいました。こちらでも叔母は本心を発したものの、その後すぐに後悔していました。どちらにしてもその本心とは普段抑圧していたことの発露以上を意味しはしないでしょう。しかし抑圧していたものはそれが積もればいずれ歪な形で必ず噴出するものであり、それは当人の最も劣等な人格に憑依される事をも意味します。これが集団として表れれば全体主義的な、半狂乱的な状態のようになります。

見方を変えれば、映画の主人公を夏子として捉えることも出来るでしょうか。特に子を持つ母親がこの映画を観た時に感情移入しやすいのは眞人よりもヒミや夏子かもしれません。子どもに直接ぶつけさえしなければ、抑圧した負の感情を吐き出すのは心のケアとして認められています。今作の眞人のような子どもの心の問題は社会で対処すべきものだと現在では認識されるようになっていますけど、今でも気づかれず潜在化しやすいのが母親の抱く心の問題です。子育てや世間の目による疲労や心労で疲弊しがちな母親たちをまずサポートすることが先決で、それが同時に子どもの安全を守ることにもつながるということを以前何かのニュースで読んで覚えていました。独身の僕には世の母親たちの苦労を理解することは難しい。しかし世間全体でそうした認識が広がり、国や自治体のサポート体制もより手厚くなり、そうした情報もどの家庭にも届きやすくなり、また母親たちの間でもそうした悩みを一人で抱え込まず共有できる、あるいはしやすいサービスなども整えば少しは変わっていくのではないでしょうか。それは負の世代間連鎖を止める事にもつながるでしょう。余談終わり。

このように今作のこれらの描写から、墓の主や石の主はグレートマザーから分化した悪の母、テリブルマザーを表していると僕は思いました。ところで太母の話で母なるものが善母と悪母に分かれるということを先に言いましたけど、では善の母は今作には登場しているかと言えば、それがキリコさんやヒミとして登場しているのだと思います。

キリコさんの居住する巨大な箱舟も墓の主の墓所と同様に巨大な糸杉が聳え立つベックリンの死の島を思わせるものでした。また、火を操るヒミ同様に産屋のカーテンに描かれていたのも火の怪物のような何かでした。善母と悪母は元は大いなる母の表裏であるため、これらはそれぞれ同じグレートマザーの二つの断面図だと思います。

テリブルマザーに妨害されて呑み込まれれば眞人の旅は失敗します。それを乗り越えたからこそ彼は再生の道へ進むことが出来ました。では眞人を助けて導いた善母、特にヒロインでもあるヒミは何者だったのかと言えば、僕は彼女は宮崎駿の個人的な母親がモデルであるだけでなく、人間を変容させる最高のアニマであるソフィアという側面も持っている存在だと思っています。ヒミについては別の所で書きました。

おわりに

以上が僕が墓の主と石の主がテリブルマザーだと思った理由でした。それは異界における死と再生の旅路で眞人の前に立ちはだかった障害であると同時にそれらの存在自体が眞人の心が発達していることを表しているような存在でした。夢で怖い夢を見た場合、それはこうした存在を表している場合もあるでしょう。

産屋の奥にあった支石墓は、ノイマンによれば大いなる女性の初期の表現であり、それは洞穴、身体容器、門というグレートマザーの原初の象徴を表しているものだと言います。洞窟や門は冥府への入口として知られ、洞窟やその発展形の寺院は聖域でもあると言うことです。死と再生の元型的な儀礼はこうした聖域、冥府を通って新しい段階へ登っていきます。

成人儀礼の目的は再生、変容であり、それはノイマンによれば“この死者の旅で死者を喰う怪物に出会い、それに立ち向かうことが出来るかが試され、この怪物、母なる存在、死者を貪り食って殺す女性性が持つ死滅的な力から人を保護することだ”と言います。こうした存在こそが墓の主や石の主の正体だと僕は思いました。

・・・とここでは墓の主と石の主を恐ろしい太母だと推測しましたけど、しかしジブリ美術館で上映されている短編映画『やどさがし』に登場する川の主や神社の主、あるいは「のんのん様」の姿を見ると、案外トトロのような姿をしている可能性もあるかもしれません。

映画の感想はこっちに簡単にまとめています。

サムネ画像は映画『ゲド戦記』より

コメント