たぶん映画を観ていて疑問に感じた人もいただろうと思ったためその理由を書いてみます。

ヒロインが母であったり姉妹であったりすることは世界中の神話で見ることが出来ます。日本神話のイザナギとイザナミやエジプト神話のオシリスとイシス、ギリシャ神話のゼウスとヘラや聖書におけるアダムとイヴなど。

こうした神話における近親相姦的な描写は今の時代の僕らから見れば何か拒否反応のようなものが起るのは当然でしょう。しかし神話を人間の心の表現と捉えることで、それは現代の僕らにとっても有益なものとして受け取ることが出来ます。昔の時代の神話が当時の人間の無意識の投影であったように、今作も宮崎駿の無意識が大きく関わっています。宮崎駿の独特な創作方法や今作の性質については別の所で書きました。

心理学者ユングによれば、こうした近親相姦的な描写は“無意識という生命がそこから生まれ、またそこに還っていく母なるものという古くからあるイメージへの回帰願望を表している”ということらしいです。宮崎駿のインタビューでもそれを思わせることを見ることが出来ます。

「深い森の中になんのためにというのでもなく聖なるものが存在している。そこが世界のヘソであり、自分もいつかその清らかなところに帰りたいと思ってる」

「無垢であることは至上のことなんですよ。清めること、けがれを払うこと。清々しくあること、邪念をなくすことが、至上のものという考えが、この島国の人間たちの心の奥に、今なおあるんです。そういう無垢への憧憬みたいなものを、僕らは今なお心のどこかで追っている」『折り返し点: 1997~2008』 宮崎駿

彼は母なる始原的な世界を憧憬しています。今作における海の世界という再生の原世界との接触、また眞人とヒミの邂逅もそうした根源への回帰願望を表している側面があると思います。彼は芸術家としての永遠の少年の元型タイプであり、それゆえに僕らが失ってしまった原世界を彼が再び僕らに思い出させてくれます。尤もそれは僕らの現実世界からあまりにもかけ離れた世界のため、いきなりそれをみせられても「意味が分からない」という感想が出るのも当然なのかもしれません。

宮崎駿は幼少期に、母親が病気のため母親に構って貰えていなかったそうです。いわば母の不在の体験です。林道義によれば、幼少期にそうした経験をもってしまうと無意識の中で母との結合が強まる傾向があるそうです。彼はこのようなことも言っています。

母となっても永遠に若い処女というイメージを持っている男性は強く母を求めており、無意識の中での母との結合が強い

『ユング心理学の応用』林道義

そして、どうやらユングも幼少期の頃に母の不在を体験したことがあるそうで、彼はそうした時期に地下で人食いの怪物に遭遇した夢を見ています。ちょうど今作の塔の地下の産屋の石室のような暗い不気味な場所を想像します。ユングに地上から声をかけたのは彼の母親でした。この怪物は男性的な機能も持った恐ろしい太母であり、ユングは地上にいる良い母と地下の恐ろしい母という二人の母を体験しました。今作におけるヒミやキリコは良い母で、墓の主や石の主のような恐ろしい何かは悪い母を表している側面もあると僕は思っています。それについては別の所で書きました。

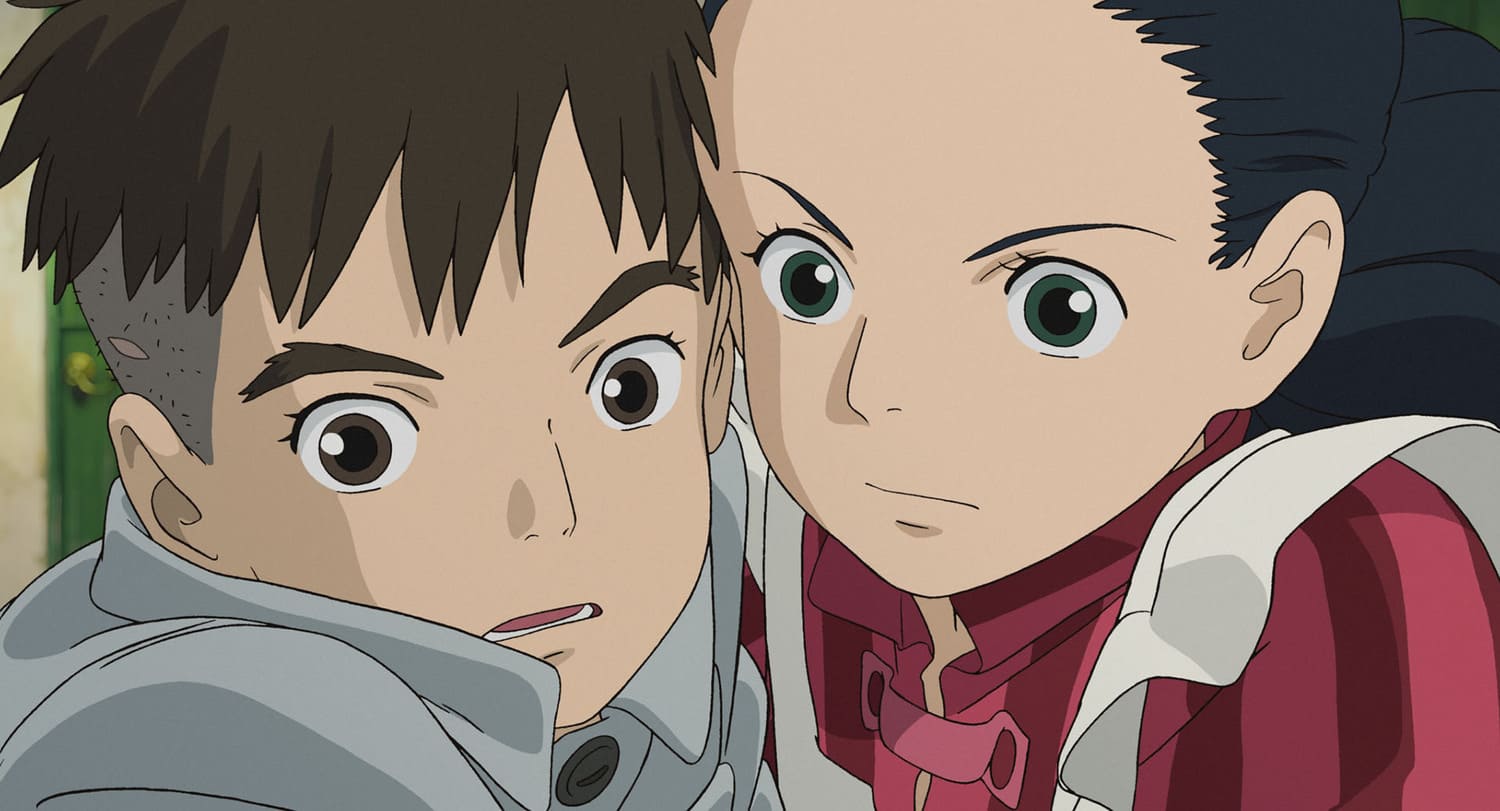

眞人の旅は一度死んで再び生まれ変わる異界の通過儀礼の旅であり、その途上で母親元型の否定的側面である墓の主や石の主という障害とぶつかったりする。しかし眞人はヒミや大伯父、またサギ男の力を借りてこの困難な旅を乗り越えようとしていく。ヒミや大伯父はアニマと老賢者の元型にあたり、この二組、少女と老人も普遍的なモチーフとして知られています。

そして僕は今作のヒミは人間を変容させる最高のアニマであるソフィアという側面も持っている存在だと思っています。ちょうどゲーテの『ファウスト』第二部のラストで、母なる世界を求めていたファウストの人生の最期に現れたのが光の天使として、また魂の導き手としても現れた第一部のヒロインのように。このアニマは最高の意味へと導くこともあるとユングは言います。

ノイマンによれば、グレートマザーの基本的性格の段階は人間を下方に引き留める存在であり、それに対してソフィアは下方から上方への精神の変容まで生き抜くことを人間に望むようです。

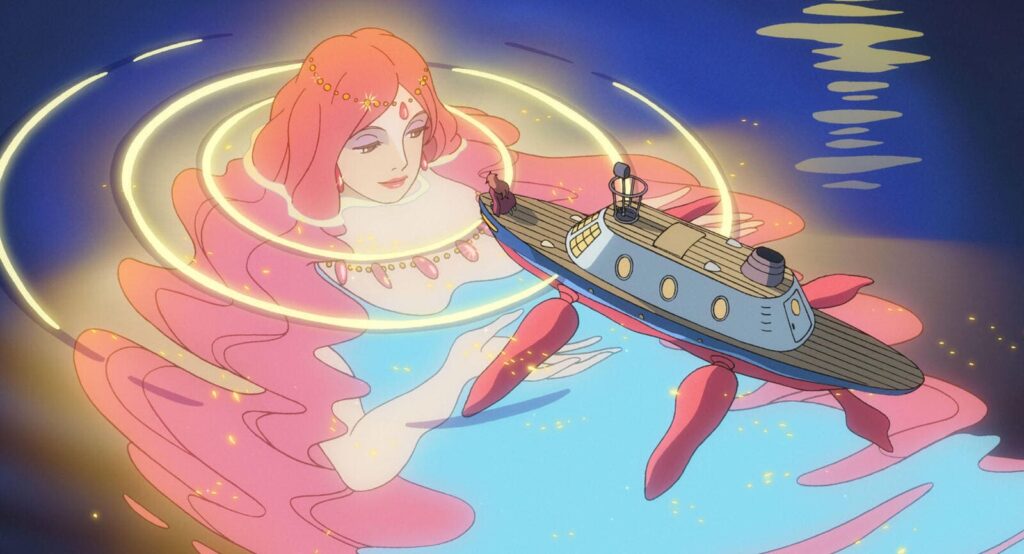

日本人に馴染み深い観音という女神もまた愛のソフィアとしてのグレートマザーでしょう。この存在は『崖の上のポニョ』ではグランマンマーレとして描かれていて、ポニョの自己元型、上位人格でもあります。

少年である眞人の場合には老賢者としての大伯父が彼の自己元型、上位人格として現れています。ヒミはそうしたものというより、男性の魂の導き手としてのアニマの性質がより強く表れているようにも見ることが出来ます。

母と少女が一体化した神にギリシャ神話のコレ-とデメテルがいます。

ノイマンは、娘神コレ-と母神デメテルが再結合した姿はこの最高の女性ソフィアの知恵を表す姿だと述べ、ユングもまた幾度でも若返る娘コレーの姿に戻った母デメテルという母娘一体の女神のイメージはアニマであり、それは再生のイメージでもあり、こうした再生は全体性の回復につながるという話をしていました。

古代や未開社会の祭儀やあらゆる宗教の参入儀礼が自我の変容、再生、新生を目的としています。それらは現代ではほぼ消失したものの、それを必要とする人間の構造は変わっていません。

宮崎駿の幼少期の原風景は、敗戦によって廃墟と化した公園や遊園地という遊び場だったようです。彼はこのようなことを言っています。自分より上の世代なら物があったところから無くなったという時代の変遷を感じるだろう。だが自分の場合は物心ついたときには文明が崩壊していた。それだけで世界の見え方が根本的に変わってしまい、母や父が生活していた戦前の世界を上手く想像することが出来なかった。そうした世界を直接に体験する可能性は永遠に失われてしまったと。

しかしまた、そうした失われた可能性への憧憬こそが宮崎駿のアニメーション制作の大きな原動力であったこともジブリファンの多くに知られていることです。

彼が両親の生活していた時代を描いたということは、彼が彼の両親をより深く理解し、以前は受け入れられなかった両親のある側面や自分のある側面を受容することが出来たことに他なりません。

失われた可能性の世界で最も大きなものは母なる根源の世界でした。もしかしたら彼の創作の動機はそれを求めたものであった側面もあるかもしれません。彼が映画制作で好んで登場させる飛行機や鳥というもの、また飛ぶという行為もそうした世界へ飛んで行きたいため、と想像するのはあるいは妄想に過ぎるかもしれませんが。

また、ユングは包み込むような大きな母がアニマの場合は当人の精神が未発達であり、アニマが若い女性や少女の姿をしている場合は当人の精神が成熟していることを表していると考えていました。これらの超個人的な理由も母がヒロインで少女として描かれた理由としてあるでしょう。個人的な理由も当然あります。宮崎駿が物心ついた頃には彼の母親は既に病気と闘っていました。母親が亡くなった後にまで病気を持った、つまり苦しんでいる母でいて欲しくない、病気になる前の、つまり自分の知らない時代の若い頃の母親でいて欲しいと思うのもまた当然のことのように思います。

コメント