眞人が自傷した理由について

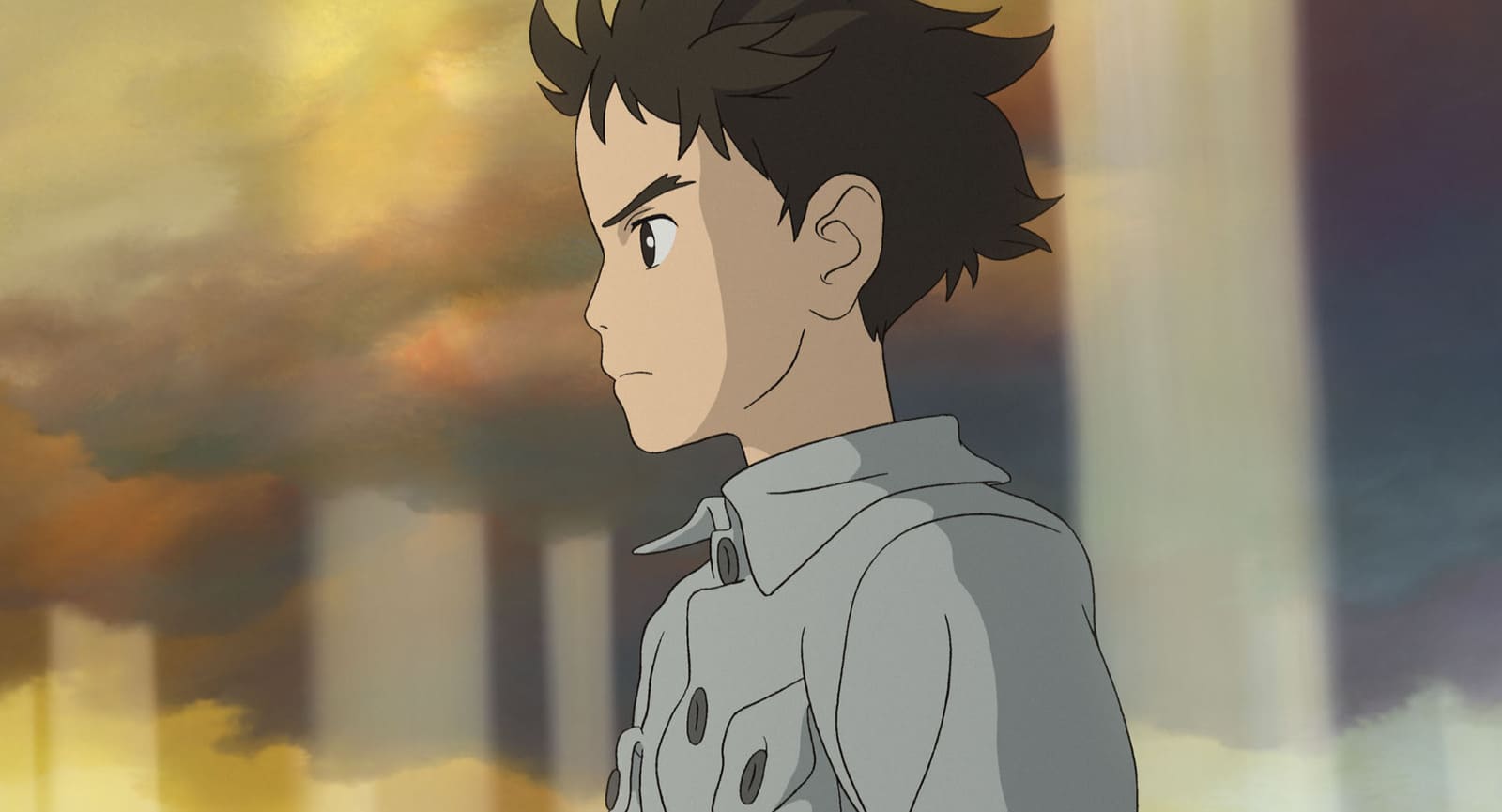

疎開先の学校で同級生と喧嘩した帰り道に、眞人は道端の石を拾い自身の側頭部にぶつけます。

眞人は子どもから思春期の時代に入るという多感な時期にあり、そうした心に深く傷を負いやすい時期に母親を火事で亡くし、父親は母親の妹である夏子と再婚し、彼女の腹には自身の弟か妹になる命が宿っています。キリコの台詞からもわかるように、眞人は家族の部外者である夏子とその腹の子に消えて欲しいと思っていました。加えて戦争という外的な困難もより苛烈さを増してきています。劇中でも話題に挙がったサイパン玉砕の昭和十九年頃には既に敗戦へ向かって一直線に転がり落ちていく時期でした。十一歳の眞人がそうした様々なものを抱えた上で疎開先の学校で同級生と喧嘩までしてしまえば「もうどうにでもなれ」という気持ちで衝動的な行為に及んでも不思議ではないと思いました。

また、丁度宮崎駿自身が眞人くらいの年齢の頃に抱いていた「生まれてきたのは間違いだったのでは」という疑念を眞人もその時抱いていたのではないだろうかと想像します。家族の部外者はいつの間にか自分になっていて、そのために「消えたい」という思いから自傷行為に及んだことも考えられます。宮崎駿自身は自傷まではいかなくてもその寸前までは何度もあったと述べています。黒い種を子どもたちが持っていることを彼は良く知っていたのでしょう。

現代人としての眞人と黒い巨石

そうした眞人は設定画には神経症と書かれていました。この物語をエディプス・コンプレックス的なものを持つ眞人がそこから解放されるものとして見ることも出来るでしょう。しかし、神経症であるのは眞人だけではありません。宮崎は『崖の上のポニョ』を現代という「神経症と不安の時代」に立ち向かう作品と呼びました。

この時代的な神経症の中では多くの正常人も閉塞感、行き詰まり、不安や不満を心のどこかで抱えている状態にあります。ファシズムの台頭した眞人の時代だけが危機的なのではありません。むしろ現代という先の大戦時よりもはるかに文明の根源的な問題が顕著に表れている時代にあっては、政治的、経済的、社会的状況の悪化などの不測の事態が起きた時にはいつでも心的水準の低下により再びインコマンたちのような全体主義に陥るとも限りません。いや、現に世界の状況を見れば潜在化していた民族主義が様々な事柄が積み重なることで再び顕在化して世界各地で国境を越えた侵略行為や拷問、虐殺が起こっています。眞人の神経症は、こうした世界を生きる僕ら現代人の外側を取り巻く世界状況や心の内側の葛藤そのものでもあると思います。

都市化、工業化による存在様式の変化によって個人の無力感、非在感がますます強まっている中、現代人眞人が出会ったのが己の影、サギ男でした。最初は互いに相容れなかった両者が、不承不承に共に旅を続けていくうちに最後には互いに友と呼ぶようになっています。それは自身の影を自覚して受け入れていく自己認識の物語であり、それこそが当時も今も最も欠けているものでした。

影の存在を知らないために集団においては恍惚と熱狂の状態で己の悪意を他者に投影するという不自由な無責任状態から逃れることが出来なくなります。対して眞人は、悪意に染まっていない石を積むことで悪意から自由な世界を創るように大伯父に勧められるも、自分でつけた傷跡に触れながらそれを断ります。

「この傷は自分でつけました ぼくの悪意のしるしです」

大伯父の世界の崩壊と同時に禍々しく浮かぶ黒い巨石もその状態を維持出来ずに細かい無数の破片となって崩壊します。この石はその世界の心臓のようなものであると同時に、それ自体が生命体か何かのようでした。もしかしたらそれは人の悪意によって生き長らえる存在だったのかもしれません。文明は人の善意よって発展し、その善意のみで推し進めようとして来た結果が現代の破滅の時代でした。眞人は自身の影、悪意を自覚したことで、逆に悪意から解放されることになります。それは影、悪意との対立がなくなったということではなく、それらと上手く一緒にやって行けるようになったということです。

僕らのしてきたこと、それは歴史上のことであっても個人的なことであっても無かったことにはできません。それは傷、痛みとして残っていきます。それを認める事で僕らはようやく互いに何とかやっていけるスタート地点に立つことが出来ます。同時にそれを自覚している点で大きな一歩を踏み出していることでもあります。眞人の傷にはそうした意味もあったのではないでしょうか。

コメント